杠杆式股票 老蒋晚年坦言:败逃台湾无悔,此生最大的不甘,是听了斯大林的话

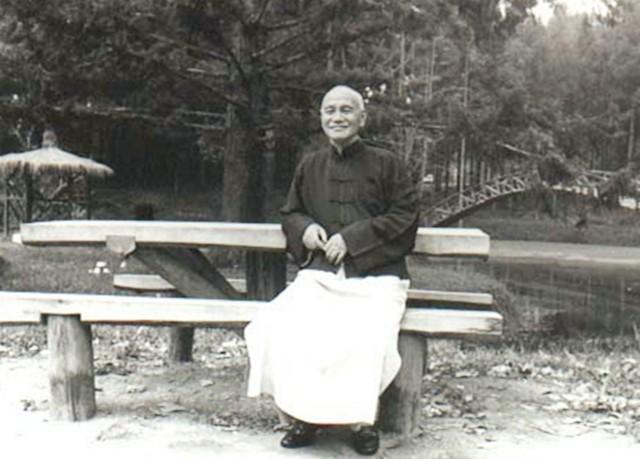

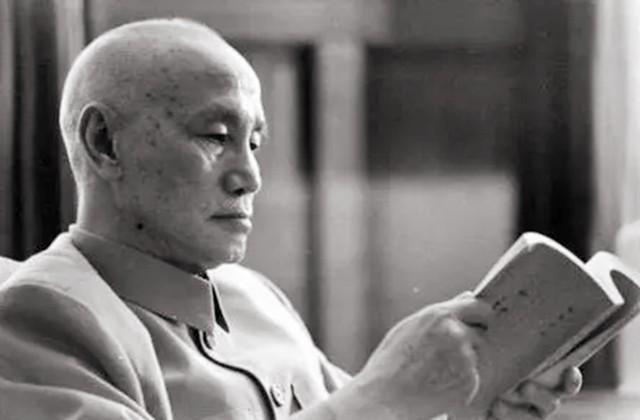

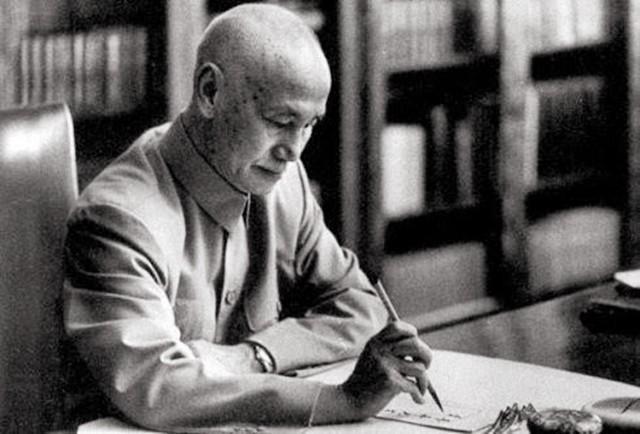

蒋介石晚年的回忆常常回到那一段令人痛心的历史时刻:外蒙古的独立。面对镜头杠杆式股票,他曾说,“败逃台湾无悔,最大的不甘,是听了斯大林的话。”尽管这位曾经的国民党领袖,经历了战争的风云变幻,最终在台湾重建政权,但这段历史,始终像一道挥之不去的阴影,笼罩着他的一生。

为何他会如此执着于外蒙古的问题?这一决策,究竟带来了什么样的后果,又是什么让他在晚年反复提及,成为他心头永远的痛?

战争临近结束,雅尔塔会议召开

1944年,第二次世界大战的进程逐渐清晰,德意日法西斯集团的败局几乎已经不可逆转。随着盟军在欧洲战场的推进,特别是诺曼底登陆后的战果,以及太平洋战场的形势发展,德国和日本的战争能力大幅削弱,战胜法西斯的胜利指日可待。

然而,战后世界的重建和战败国的处置问题变得愈加紧迫,特别是如何平衡战后国际秩序,确立各国的利益和未来的发展方向,成为亟需解决的核心问题。

各大盟国必须迅速制定对德国和日本的最后军事行动计划,并就如何应对战后国际安全问题达成共识。更为关键的是,如何协调各国之间在战后的合作关系,尤其是在如何处理已经几乎失去战斗力的德国和日本,以及如何分配战争成果方面,需要三大盟国的首脑做出决定。

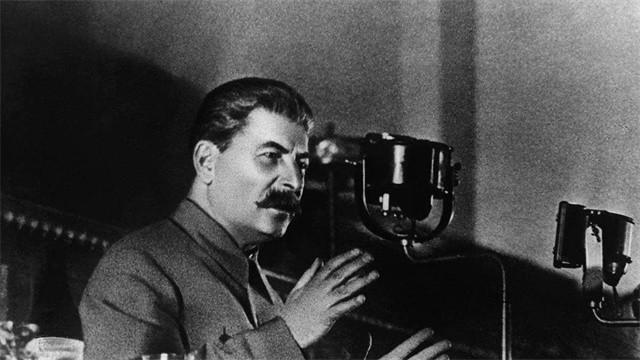

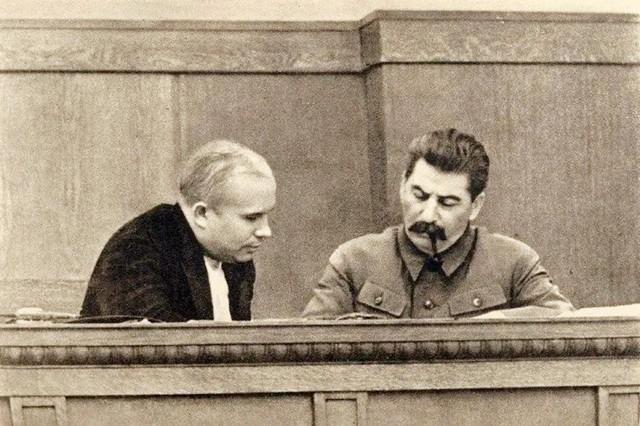

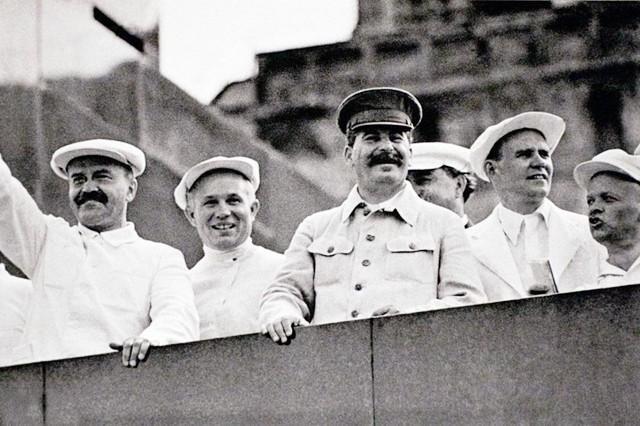

为了确保盟军的战略协同和未来国际秩序的稳定,三国的领导人——苏联的斯大林、美国的罗斯福和英国的丘吉尔,必须进行面对面的深入会谈,以便在关键问题上达成协议。

丘吉尔首先提出了将会议地点设在地中海地区的提议,认为这样能够更方便各国领导人的会面,并且能在地理上更好地协调盟军在欧洲南部的战役。

罗斯福总统由于健康问题和行动不便,明显不愿意承担过多的旅行负担,特别是长途跋涉至欧洲或北非地区,这让他对丘吉尔的提议产生了顾虑。此外,罗斯福在会议地点的选择上显得更为谨慎,他担心过于远离美国的会址可能带来无法预见的麻烦,影响会谈的顺利进行。

与此同时,斯大林坚持会议必须在苏联的控制领土上举行。斯大林明确表示,只有在自己能够确保主导权的情况下,才能在会议中充分捍卫苏联的利益。鉴于苏联在战争中的巨大牺牲及其对战局胜利的关键作用,斯大林认为,自己在战后的国际格局中有权决定会议地点。

经过多轮磋商,英美最终决定在这一问题上做出妥协,为了确保苏联在战争结束后的合作,他们不得不接受斯大林的要求。最终,会议地点选择了位于黑海沿岸的雅尔塔,这个地点的选择相对适中,既能够保证苏联的主权要求,又能为英美代表提供相对便利的出行条件。

雅尔塔会议:斯大林的条件

1945年2月,雅尔塔会议如期召开,三大盟国的领导人聚集在一起,商讨战后世界的格局,特别是如何处理德国的战败问题。战争即将进入尾声,各国都急需对战后秩序作出安排。会议上,斯大林提出了多个要求,其中最为显眼的就是关于外蒙古的独立问题。他明确表示,苏联愿意加入对日作战的反法西斯阵营,但前提是必须承认外蒙古的独立。

为了确保苏联能够按时加入对日作战,打击轴心国的残余势力,二人都认为必须妥协,接受斯大林的要求。尽管这一要求涉及的是外蒙古的问题,且中国并未参与此项谈判,但对于英美两国来说,放弃外蒙古的独立已是一个较为现实的选择。

在这次会谈中,中国方面完全未能参与讨论,这让蒋介石的政府处于极为被动的地位。尽管外蒙古的独立问题直接关系到中国的领土完整,但中国政府在此次会议中并未被邀请,也未能在关键决策上有所发声。英美两国对这一问题的态度,显然更多是考虑到如何平衡与苏联的关系,而非顾及中国的立场。《雅尔塔协定》最终确认了外蒙古的独立,英国和美国同意承认这一结果。

中苏谈判:蒋介石的坚持与妥协

1945年6月,随着第二次世界大战逐步进入尾声,战局的变化促使各国开始着手处理战后秩序。中国与苏联之间关于外蒙古问题的谈判,在此时显得尤为紧迫。外蒙古的独立问题,作为《雅尔塔协定》中的一项内容,已成为中国与苏联关系中的主要障碍。蒋介石坚持捍卫中国的领土完整,希望保住外蒙古,但苏联方面的态度却异常强硬,斯大林始终坚持外蒙古必须独立,且不愿就这一问题做出任何妥协。

自1945年初开始,蒋介石就全力推动外交谈判,企图通过谈判方式解决外蒙古问题。他明确表示,外蒙古是中国的一部分,不能接受其独立。

蒋介石对这一问题的坚持,与中国当时所面临的战后安全形势密切相关。尽管中国在反法西斯战争中付出了巨大的代价,但在国际舞台上,外蒙古问题却让中国感到孤立无援,尤其是苏联的立场更加令其处境艰难。

斯大林在外交谈判中展现出强硬的立场,坚持认为外蒙古的独立是不可逆转的。苏联的外交政策一直有着强烈的现实主义和实用主义倾向,斯大林认为,通过承认外蒙古的独立,苏联不仅能够保障其在远东的战略利益,还能够确保其在中国东北的影响力。

蒋介石在谈判中不断尝试通过其他问题的妥协来换取苏联的支持。面对苏联在外蒙古问题上的坚持,蒋介石希望能够在其他领域取得一些利益,尤其是在东北和新疆问题上。

蒋介石深知,如果无法在这些方面得到苏联的支持,中国将面临更大的内外压力,尤其是面对日益强大的中共力量。尽管蒋介石做出了多次妥协,试图在其他问题上取得突破,斯大林的态度始终没有任何松动,外蒙古的独立成为了谈判中的最大障碍。

双方的谈判逐渐陷入了僵局。蒋介石在谈判中显得越来越无力,而苏联则继续加强在外蒙古问题上的立场。随着谈判的拖延,局势开始变得愈发紧张。中国在这一过程中感到逐渐失去主动权,而苏联方面则采取了一种几乎不给予任何让步的强硬姿态。

与此同时,美国政府也开始介入这一谈判。作为战后国际秩序的主要设计者之一,美国希望中苏两国能够在外蒙古问题上达成一致,以避免因两国立场不合而影响到整个盟军的合作,特别是在即将结束的对日作战中。美国政府派出特使,试图促成中苏之间的妥协。

美国的介入与蒋介石的妥协

在美苏的联合施压下,蒋介石最终作出了妥协,决定接受苏联提出的条件,承认外蒙古的独立。如果他坚持反对苏联的要求,不仅可能会激化中苏之间的矛盾,还可能影响到中国在战后国际局势中的地位和稳定,特别是考虑到中国在与中共的内战中需要苏联的支持,尤其是在东北和新疆的战略问题上。

1945年8月14日,中苏正式签署了《中苏友好同盟条约》。条约的核心内容之一便是中国承认外蒙古的独立,并承诺不再干涉外蒙古的事务。蒋介石通过这一妥协,确保了苏联在东北的支持,并获得了苏联在新疆问题上的战略援助。

通过这一条约,蒋介石希望能够换取苏联在东北的支持,保持对中共的军事压力,同时避免苏联直接向中共提供援助。

蒋介石的遗憾与回顾

战后,蒋介石继续与中共进行内战。尽管国民党在抗日战争中付出了巨大的牺牲,并在战后获得了一定的国际支持,但在国内的战斗中,国民政府的政权逐渐失去民心,特别是在与中共的长期对抗中屡屡遭遇挫折。

1949年,随着解放战争的不断推进,蒋介石最终不得不带领残余的国民政府败退至台湾。台湾成为了蒋介石新政权的最后庇护所,他在岛屿上重建政权,试图恢复中华民国的荣光,恢复失去的领土。

随着大陆的经济和社会发展步伐越来越快,蒋介石对于“反攻大陆”的梦想逐渐变得无法实现。蒋介石尽管在台湾组织起了有力的防线,并试图借此重振中华民国,但“反攻大陆”的目标逐渐显得遥不可及,甚至成为了一种空洞的幻想。随着时光流逝,蒋介石不得不接受,自己曾经对大陆的期望,已经彻底失去了实现的可能。

对于蒋介石来说,外蒙古的独立成了他心头的最大痛苦,虽然他得到了苏联的支持,尤其是在抗日战争时期,但他最终失去了外蒙古这一大片曾属于中国的领土。外蒙古的独立对于蒋介石来说,意味着他未能成功捍卫国家的领土完整,而这一切都源自他在战后与苏联的妥协。外蒙古的现实独立已成定局,无法改变,成为蒋介石晚年回忆时最为痛心的决定之一。

蒋介石在对大陆外交政策的检讨中,曾明确指出国民党在外交上的失败。他认为,苏联的“侵略政策”以及其他大国在外交中的不公正立场,深刻影响了中国战后的命运。

他指出,虽然国民政府为抗击法西斯作出了巨大贡献,但在战后的世界格局中,国民党并未能有效保护中国的领土完整。特别是外蒙古问题上,苏联的强硬态度让他感到无能为力。

参考资料:

[1]熊建军,陈少牧.关于民国时期外蒙古独立事件的回顾与思考[J].党史研究与教学,2007(2):72-77